Assoziationen – von der Reflektion zur gleichschwebenden Aufmerksamkeit

Vortrag an der Tagung "Psychoanalyse unter Spannung" am 15./16. Februar 2019 an der International Psychoanalytic University (IPU) in Berlin

16. Februar 2019

Zusammenfassung:

Im Unterschied zur Reflektion bilden Assoziationen nicht nur Ketten, sondern vor allem Netze. Netze, die sich ständig erweitern wie die der Verkehrswege – und in der Psychoanalyse haben wir es ja mit Verkehr zu tun –, in denen man sich aber auch verfangen, in denen man auch gefesselt werden kann. Und vielleicht ist es genau so, dass man sich fesseln lassen muss, um auch entfesselt werden zu können. Dann wäre Psychoanalyse auch Kulturwissenschaft, weil sie über sich hinaus geht und über sich hinaus weist – hoffentlich. Und von dieser Kulturwissenschaft hoffentlich auch gefesselt.

Von Fallbeispielen zur Metro, zu Bondage und den Algorithmen.

Schnittstellen – das Thema dieser Tagung. Der Titel hat mir gefallen. Schnittstellen: Das ist nicht nur eine, es sind ganz offensichtlich viele. Die bilden ein Netz – und auch das ist nicht nur eines, sondern ebenso viele. Schnittstellen sind Netze und Knäuel, in denen eine Stelle gleichzeitig viele Stellen ist, ein Ort immer noch ein anderer, in denen man, wenn man hier ist, gleichzeitig noch woanders ist. Das könnte die Reflektion schwierig machen. Man ist ja immer auch an einem anderen Ort.

Eine Analysandin erzählt von einer kurzen, aber heftigen Begegnung in der Stadt. Sie hatte einen jungen Mitarbeiter getroffen, der sich nach seiner Lehre bei anderen Unternehmen seiner Branche beworben hatte. Als er die Analysandin auf der Strasse sah, lief er freudig und lachend auf sie zu und erzählte ihr voller Begeisterung, dass er eine verantwortungsvolle und sehr gute Stelle bei einer sehr renommierten Bank bekommen hat. Eine geile Sache, die bei meiner Analysandin gemischte Gefühle ausgelöst hat: Schon auch Freude, doch, doch, aber eben auch Missgunst. Die konnte sie sich gar nicht erklären, sie hielt den jungen Mann nämlich für gar nicht so gut, hat es ihm gar nicht zugetraut, so was zu schaffen. Vielleicht, so fügte sie hinzu, neide sie ihm auch seine Aufbruchsstimmung. In dem Alter hätte man eine solche noch, sie hingegen sei schon sokratischer, sie wisse, dass sie nicht wisse.

Dennoch sprach viel dafür, dass sie diesem Lehrling genau das neidete, dass er die Naivität hatte, sich einfach zu bewerben, sich nicht davon hat abhalten lassen, noch ein Jungstift zu sein – wie man in der Schweiz sagt. Nicht wissen zu müssen, kann erleichternd sein, kann Spass machen, Lust. Bei meiner Analysandin war es noch nicht lange her, dass sie es sich nicht zugetraut hat, sich für eine Stelle zu bewerben, die sie sehr interessiert hätte. Vielleicht also, sagte ich da zu ihr, sei sie doch nicht sokratischer, denn sie könne ihr Nicht-Wissen ganz und gar nicht ertragen, verachte es vielmehr, so wie sie ihren Lehrling und einen früheren Geliebten verachte.

Das mit dem Amateur sei ja ein schöner Gedanke, meint sie darauf. Was aber mache man, wenn dann der Vorwurf des Dilettantismus käme? Da haben wir sie wieder, die Lust. Beim Dilettieren. Und was eigentlich ist ihr vorzuwerfen? Sie habe diesen Zustand der Naivität längstens verloren, meint sie weiter, habe ihn reflektiert und ist – so könnte man ergänzen – aus dieser Reflektion nicht mehr herausgekommen. Ich habe mich da gefragt, ob sie nicht in einer Krise sei, diese Reflektion, wenn sie nicht dilettieren, wenn sie nicht Amateur sein kann. Vielleicht also geht es hier nicht nur um eine neurotische Störung, sondern um eine Krise, die zur Reflektion gehören kann.

Ein anderer Patient – ich springe –, führt mit seiner neuen Freundin hochintellektuelle Gespräche, bei denen es immer wieder darum geht, dass eine Beziehung dazu da sei, sich zu entwickeln, weiter zu kommen – wohin ist nicht immer so klar. Das gilt natürlich auch für die Analyse. Er kommt in eine Stunde erzählt, dass ihm am Abend vorher etwas ganz Verrücktes passiert sei. Er habe im TV eine Szene gesehen, in der ein Mädchen, das gerade 18 geworden war, ihren Stiefvater fragte, ob er sie nicht adoptieren würde, sie würde sich das wünschen. Der fiel aus allen Wolken, war – wie auch das Mädchen selbst – total berührt und brach nach einem kurzen Moment des Nichts-Sagen-Könnens zusammen.

Meinem Patienten ging es nicht unähnlich. Er musste weinen und weinen, es hörte gar nicht mehr auf. Er wisse gar nicht mehr, meinte er, wie lange es her sei, dass er das letzte Mal geweint hätte. Auch er – wie die Analysandin gerade –wusste ganz und gar nicht, was ihm da widerfahren ist, was ihn so berührt hat. Es sei doch eine ganz banale Szene gewesen. Und es war schnell klar, dass es genau diese Banalität war. Eben die, welche er durch all seine klugen Gedanken und Gespräche, durch sein ständiges Reflektieren immer zu vermeiden suchte. Hier konnte er das weg- und zurücklassen.

Die erste Analysandin scheint damit ihre Schwierigkeiten zu haben. Bald nach der vorhin erwähnten Stunde, in der sie von ihrem Lehrling und der Bedeutung des Denkens und Wissens gesprochen hat, trifft sie einen alten Freund, mit dem sie – wie schon häufig – in einen heftigen Streit geriet. Dieser hatte längstens so eine Stelle, von der unsere Analysandin insgeheim träumte. Nun wurde er auch noch befördert, was das Fass zum Überlaufen brachte. Die Analysandin warf ihm Opportunität und Schleicherei vor, schilderte ausführlich, wie er sich immer anbiedert. Er sei schon klug, natürlich eloquent und rhetorisch begabt, könne sich zudem immer gut in Szene setzen und sei mit den richtigen Leuten zusammen. Sie kam in Fahrt und ihrerseits aus dem Häuschen, konnte nahezu nicht mehr aufhören über ihn herzuziehen: Der glaube doch in der Tat, ganz und gar dazu zu gehören,– so wie auch der Lehrling jetzt –, dabei stimme das doch gar nicht. Eigentlich gehöre sie doch dazu.

Wunderbar. Es war ein Genuss ihr zuzuhören. So sehr sie aber entfesselt war in ihrer Wut und ihrem Schimpfen, so sehr blieb sie gefesselt. In doppeltem Sinn: Gefesselt vom ständigen Blick auf die, die es nicht haben – dieses Wissen – und das sogar geniessen, gefesselt aber auch davon, es selbst haben zu müssen.

”Erkenne Dich selbst“ ist das Motto, das über dem Apollo-Tempel in Delphi stand und die abendländische Philosophie geprägt hat. Es ist ein Imperativ, den nicht nur unsere beiden Patienten gut kennen. Ein Imperativ, der zwar die Unzulänglichkeit des Subjekts im Visier hat, den Blick, der sich nach aussen richtet und wieder zu sich zurückbiegt, gleichzeitig aber auch auf dieses hin und zurück fixiert. Diese Reflexion – das geht dabei manchmal etwas unter – ist zudem an ein Medium gebunden, an einen anderen Ort, an dem man sich befindet, an dem man sich erkennt. Gibt es aber nur diesen einen Ort, nur dieses eine Medium des Denkens, der Sprache, des Wissens und einer damit verbundenen Gewissheit? Ist das nicht auch ein bisschen streng? ”Schnittstellen“ verweist als Plural darauf, dass es viele Orte, dass es viele Medien sind, dass es ein Netz von Orten und Medien ist, in denen man sich erkennt und gleichzeitig auch verliert.

Das Geschäft des Erkennens ist also ein vielschichtiges und neulich wurde mir klar, dass wir dabei immer auch Geheimagenten sind. Mal sind wir hier, mal sind wir dort, mal auf der Seite der Wahrheit, mal auf der der Lüge – auf jeden Fall geht es immer auch um Lust und um Geheimnisse. Erkenntnis als die agency, wie man den CIA auch bezeichnet.

James Joyce schien das zu wissen. Wenn er in Finnegans Wake seinen Helden Humprey Chimpden Earwicker nennt und ihn immer wieder mit H.C.E abkürzt, dann lässt dieses H.C.E. viele Auflösungen zu, beispielsweise ”vom ”šHubbub Caused in Edinborough’, dem Aufruhr im Garten Eden, über ”šHaveth Childers Everywhere’, dem Omnipotenten, bis zum Jedermann: ”šHere Comes Everybody’.“ (Finnegans Wake, S. 8)

Das sind Schnittstellen. Das Kürzel H.C.E. ist eine solche Schnittstelle, in der sich die verschiedensten Geschichten schneiden, es ist eine Schnittstelle, die verschiedenste Geschichten generiert und generiert, an die unterschiedlichsten Orte führt und von den unterschiedlichsten Orten her kommt, dabei Überraschungen und ungeahnte Blicke bietet.

Ulysses, der grosse Roman von Joyce, erzählt einen Tag im Leben des Anzeigenverkäufers Leopold Bloom. Aber eigentlich erzählt Ulysses gar nicht, das Buch ist viel mehr Auflösung nicht nur einer Erzählung, sondern eines solchen Tages, Auflösung von Chronologie, von Perspektiven und von Sprache, es ist immer wieder so, als ob man die Dinge gleichzeitig von verschiedenen Seiten sehen würde, als ob man in einem Wort auch noch ein anderes, in einer Sprache noch eine andere höre.

”Tapp, Tapp, Tapp, Tapp.

Den Quai hinan ging Lionelleopold, der böse Henry mit Brieflein für Mady, mit Süsse der Sünde, mit Spitzenunterwäsche für Raoul, mit ihm zig Hosen, ging Poldy dahin.

Tappblind ging tappend ein Blinder am Bordstein tapp Bordstein, hin, Tapptapp um Tapp.

Cowley, er macht sich selber besoffen damit, eine Art Trunkenheit. Lieber doch halbwegs auf halbem Weg weg aus dem Weg eines Mannes an einer Jungfrau. Augenblicks-Enthusiasten. Ganz Ohr. Nichts entgeht ihnen, nicht der winzigste Demisemitriller. Augen fest zu. Kopfnicken im Takt. Verrückt. Man wagt keinen Mucks. Denken strikte verboten. Immer bloss Fachsimpelei. Schnickschnack nach Noten.

Alles eine Art Versuch zu reden. Unangenehm, wenn es aufhört, weil man ja nie genau weiss. Die Orgel in der Gardiner Street. Old Glynn, fünfzig Pfund im Jahr. Komisch, da oben so in der Dachkammer, allein mit Registern und Koppeln und Tasten. Hockt alle Tag’ an der Orgel. Faselt stundenlang vor sich hin, spricht mit sich selbst oder den andern. Burschen, der ihm die Bälge tritt. Grollt ärgerlich, kreischt dann fluchend (braucht Worte oder sonstwas in seine nein, bloss nicht, schrie sie), dann ganz sanftplötzlich ein winzig lütter winzig lütter piepsiger Wind. Pwi! Ein winzig lütter Wind piepste ii. In Bloom seinem lütten wi.“ (Ulysses, S. 399)

Der winzig lütte Wind iiiii ist auch der witzig lütte Wind – grossartig, der nimmt mit, woher auch immer, wohin auch immer.

Und in Finnegans Wake findet sich eine Stelle, die man als Eigenkommentar zu einem solchen Schreiben, zu einem solchen Denken – ist es nicht ziemlich frei assoziierend, dieses Netz von Verstellungen und Entstellungen, von Schnittstellen? –, zu einer solchen Sprache verstehen könnte. Da heisst es: ”in the Nichtian glossery which purveys aprioric roots for aposteriorious tongues this is not language at any sinse of the world ...’: im nächtlichen Glossar, will sagen: in den Zungen des Nichts, ”šthis is not language in any sense of he world’ ist diese keine Sprache in irgendeinem Sinn des Wortes, es ist vielmehr ”šnat language’ d.h. Nachtsprache (dän. ”šnat = Nacht’), die sirrende Sprache der Insekten (”šgnats’), die in der Nacht ihre grosse Stunde haben, irre Sprache (”šnuts’) und zugleich die Sprache äusserster Verdichtung wie in einer Nuss (”šnut’). Diese Nachtsprache hat es gegeben seit Anbeginn der Welt, wie immer in den verschiedenen Kulturen der Anfang bestimmt worden ist (”šat any since of the world’). Sie ist apriorisch, transzendental und ahistorisch, und doch zugleich die gemeinsame Wurzel aller posteriori ausdifferenzierten Einzelsprachen.

Die ”šnot language’ ist unerhört und unbegreiflich, unlesbar und inkommensurabel. Jeder Versuch, sie zu verstehen, ist Übersetzung in ein anderes Medium, in dem die Kategorien und Unterscheidungen der Sprachen notwendig gelten, mithin als Verfälschung: Es ist analog der sekundären Bearbeitung, mit deren Hilfe wir versuchen, unsere Träume erzählbar zu machen.“ (Finnegans Wake, S.11)

Not language ist also die Sprache des Traums, ist die Sprache des Unbewussten, des Primärprozesses, der immer hier und dort gleichzeitig, der überschüssig ist in dem, was es gibt, der Schnittstellen im Plural ist.

Not language ist die Schnittstelle von Verstehen und Nicht-Verstehen, mit der wir es (nicht nur) in der Psychoanalyse zu tun haben. Die Psychose – um die es in der Auseinandersetzung mit Joyce nicht zuletzt bei Lacan immer wieder geht – ist die Affektion, bei der nahezu durchgehend eines passiert: eine Konfrontation mit der Realität – es ist alles ganz anders. Und diese Realität scheint dann eine ganz klare und vor allem ganz eindeutige zu sein. Es kommt sofort zu einer Zweiteilung und Polarisierung – auch in der Psychoanalyse.

So stabilisiert die Psychose unsere Vorstellung von Realität. Die Realität braucht diese ganz andere, irrsinnige Welt (”nuts“), um sich ihrer als eindeutige und vernünftige gewiss zu werden. In dieser Vernunft müsste man der Psychose eigentlich sehr dankbar sein, dass sie sich als dieses Ganz-Andere nicht verstehen lässt, weil sie uns so zu einer Klarheit verhilft und uns all die Unsicherheiten vergessen lässt, die wir in Bezug auf Vernunft und Realität ja nicht ganz ungerechtfertigt durchaus haben. Das ist gar nicht so anders wie in der aktuellen Politik, wo gerade heute viele den Ausländern und Migranten sehr dankbar sein müssten dafür, dass sie uns wieder deutlich machen, wer wir als Volk, als Nation eigentlich sind.

Der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn hat diese Verhältnisse aktuell in einer Ausstellung in der Villa Stuck in München auf grossartige Weise vorgeführt. Diese Villa ist ein neoklassizistischer Bau, der Ende des 19. Jahrhunderts vom – wie es heisst – Malerfürsten Franz von Stuck im Münchner Stadtteil Haidhausen als Wohn- und Atelierhaus erbaut worden ist. Als Gesamtkunstwerk sollte es Leben, Architektur, Kunst, Musik und Theater vereinigen. In der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde es als Museum weitergeführt, anlässlich dessen 50jährigem Jubiläums und einer nicht lange zurückliegenden Renovation Thomas Hirschhorn die Ausstellung Never Give Up the Spot realisierte – zusammen mit Studierenden der Akademie der Bildenden Künste in München.

Wenn man die Villa betritt – und ich musste schmunzeln, als ich draussen sah, dass die Villa rechts davon, nicht minder prächtig wie die Villa Stuck, das Logo der Schweizer Grossbank UBS zierte –, wenn man also die Villa betritt, gelangt man in ein sehr elegantes Foyer mit einem schön eingerichteten und lichtdurchfluteten Museumscafé. Alles so, wie man es sich vorstellt, wie man es kennt: weiss, hell, sauber und ruhig.

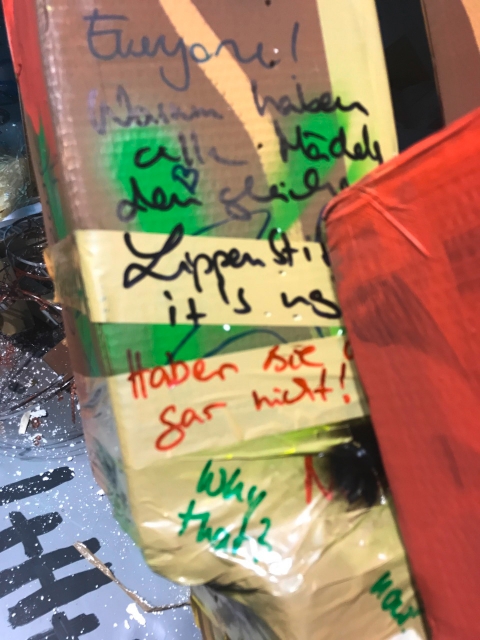

Kommt man dann in die Ausstellung, traut man – auch wenn man ja weiss, was einen erwartet – seinen Augen nicht und muss einfach lachen. So ein Puff, wie man in der Schweiz sagt, so ein Chaos, so ein Gerümpel, so ein Durcheinander, Drunter und Drüber. Leitungen hängen von der Decke, die es ohnehin nur noch rudimentär gibt, die Löcher und Öffnungen hat, es ist düster, die Fenster sind mit Kartons und Brettern vernagelt, Schachteln und Kisten stehen haufenweise herum, angeschrieben mit irgendwelchen Materialien aus irgendwelchen Ländern, überall – eine Spezialität von Hirschhorn – Klebebänder, mit denen Wände, Halterungen noch einigermassen fixiert und zusammengehalten werden, zwischendurch stösst man auf einen Stuhl, alles staubig, man schaut automatisch an sich herunter, das ist nichts für Sonntagskleider, oben scheint es weiter zu gehen, aber wie kommt man da hoch, soll das da die Treppe sein, dieses notdürftig zusammengezimmerte Teil, das zudem halb abgesperrt ist, „Betreten auf eigene Gefahr“ könnte überall stehen, irgendwo ein Sofa in einer Ecke, in der ein Video läuft, aber ob man sich da hinsetzen will, ist das vielleicht ansteckend? Man kommt aus dem Staunen gar nicht raus, weiss gar nicht, wo man hinschauen soll, es gibt so keine Anhaltspunkte, nirgends hängt ein Bild, so dass man wüsste: Ah, das ist es, da geht’s lang und weiter. Man irrt herum in diesem Abbruch, unter den Schuhen knirscht es.

Und dann, dann gibt es Blicke, andere Blicke, und man sieht die verschiedenfarbigen Plastikbänder von der Decke hängen, dort in dem Gang, in diesem Licht dahinter die Kartonstapel und plötzlich ist es da: diese Schönheit, faszinierend, das hätte man nie gedacht, plötzlich so etwas. Und so geht es weiter, bemalte, beschriebene, überklebte Kartons auf einem Haufen, übereinander gestapelt, plötzlich diese Farbigkeit in diesem fahlen, düsteren Licht, dann Graffitis, Zeichnungen an den Wänden oder auch aufgehängt und die auch etwas zerbeult und nicht mehr ganz im Schuss und was für eine Komposition, der Boden wird zur Zeichnung, zur Geschichte, was für eine Architektur, wenn die Styroporblöcke aufeinander gestapelt sind, Carrara ist nichts dagegen, ein Sonnen-, Pharaonenstuhl in diesem Gemäuer, das Grabmal sein könnte und doch so lebendig ist. Unglaublich, was man da zu sehen bekommt, was einen anspringt, was man da erlebt und wie man immer noch mehr staunt. Und dann wieder ein Aaaah und dann wieder Ooooh und dann wieder ein Schmunzeln und ein Lachen, es ist ein Vergnügen, es ist eine Lust, immer wieder Neues zu entdecken.

Auf dem Katalog der Ausstellung zitiert Hirschhorn Antonio Gramsci: „Destruction is difficult. Indeed it is as difficult as creation.“ Aber dennoch ist es vielleicht nicht richtig zu sagen, dass Hirschhorn mit seiner Ausstellung Zerstörung betreibt. Wenn er Zerstörung betreibt, dann die einer Eindimensionalität, die einer Eindeutigkeit – nicht zuletzt auch dessen, was schön ist –, und es wäre auch nicht richtig zu sagen, dass Hirschhorn die Renovation rückbaut in einen Zustand quo ante als sie noch im Bau gewesen ist oder in dem sie vor einem nächsten Umbau stehen würde, viel eher könnte man sagen, dass er den Status einer gewissen Fixierung, eines gewissen Stillstands aufhebt und weiterbaut und zum Weiterbauen anregt. Er liebt die Ruinen, weil sie offen sind und Phantasien vom weiter- und andersmachen stimulieren.

So kann man in der Ausstellung selbst Hand anlegen, man kann auf die Wände schreiben, auf die Kartons zeichnen, man kann aus den Styropor-Blöcken Objekte schneiden, andere Wegführungen anlegen, man kann weiterbauen, weitermachen.

Hirschhorn hat sich ausbedungen, dass der Eintritt zur Ausstellung gratis ist, dass zudem der Katalog nichts kosten soll. Damit werden Einschränkungen aufgehoben, wird das Museum nicht nur als Bau, sondern die Ausstellung noch mehr dem Publikum geöffnet, die Villa Stuck wird zur Ruine und es ist so – wie ich von Studierenden dort gehört habe –, dass es viele Leute gibt, die immer wieder kommen und sich nicht nur die Ausstellung anschauen, sondern auch eingreifen und das Ganze ständig verändern.

Das ist keine Reflexion, das passiert. Und es passiert rundum, es kommt von allen Seiten, passiert auf allen Seiten, hier und dort und dann wieder ganz woanders. Es dreht sich, kreist und das vielleicht weniger um sich selbst, viel eher im Sinne eines Taumels und Schwindels, man verliert sich und findet sich immer wieder. Thomas Hirschhorn ist ein grosser Fan von Robert Walser und auf die Frage, was ihn an ihm denn so gefalle, was ihn so fasziniere, meinte er: Dass er sich immer wieder verloren habe. In seinem Leben, in seinen Beziehungen, in seiner Kunst.

Hirschhorn ist kein Analytiker und ich weiss auch nicht, was er davon hält. Ist auch nicht wichtig. Aber was er da macht, was er da erzählt, ist doch Psychoanalyse at it’s best. Genau damit hat sie es doch zu tun, die Psychoanalyse, mit diesem Objekt, das immer schon das verlorene ist, das diesen Halt, den wir an ihm suchen, nicht wirklich geben kann. Es ist in sich nicht konsistent, ist nicht konstant und nicht kompakt, nicht an einem Ort, sondern zerstreut und verstreut und immer auch in unserem Rücken. Es ist dieses Objekt, das zu bilden wir gar nicht aufhören können, das zu sein wir in den Analysen das Glück haben, weil es uns immer wieder neu zu dem macht, was wir nicht sind und eigentlich auch nicht sein können, zu Psychoanalytikern. Das ist doch auch so etwas wie die Villa Stuck.

Die Kräfte – das ständige Umgekrempelt-Werden – kommen nicht einfach von einem Gegenüber, sie springen uns von allen Seiten an, machen sich an uns heran, werfen uns aus uns hinaus. Ebenso ist die Bewegung – das Entstellen und Verstellen – nicht eine nur von vorne und dann reflektierend wieder zurück, so wie es den Anschein macht, wenn immer von Übertragung und Gegenübertragung die Rede ist. Lacan hat schon auf die Bedeutung dieses „Gegen“ hingewiesen, was sicher seine Berechtigung hat. Vor allem sind es doch nicht nur diese zwei, diese beiden, die es da miteinander zu tun zu haben scheinen. Es sind doch – mit Joyce und Hirschhorn, aber natürlich auch mit Freud – immer noch viel mehr und das, worum es geht, kommt doch vor allem nicht nur von einem Gegenüber, sondern von ganz woanders, aus immer anderen Richtungen. Das ist Übertragung als mediales Ereignis. Selbst Deutungen sind, so würde ich sagen, dann am besten, wenn sie nicht durchdacht und reflektiert sind, sondern passieren. Wolfgang Leuschner hat in einem sehr schönen Aufsatz Über ein telepathisches Phänomen in einer Analyse darauf hingewiesen.

Freud hat genau das – so scheint es mir – gemeint, wenn er einerseits von der freien Assoziation, andererseits von der gleichschwebenden Aufmerksamkeit sprach. Das psychoanalytische Denken ist nicht in erster Linie ein reflektierendes, es ist ein assoziatives. Und das ist durchaus ein Denken, ein ausschweifendes, das seine Position immer wieder verliert – so wie Robert Walser – und sich immer wieder finden muss, ohne das wirklich zu schaffen – was ja auch ein Glück ist. Und es scheint genau das zu sein, wenn Laplanche/Pontalis meinen, dass die „gleichschwebende Aufmerksamkeit die einzige objektive Haltung (ist), sofern sie einem wesentlich entstellten Objekt angepasst ist.“ (Laplanche/Pontalis, S.169f) Die gleichschwebende Aufmerksamkeit ist eine ausschweifende Aufmerksamkeit, durchaus im Sinne von Lust.

So ist der Titel der Ausstellung Never Give up the Spot natürlich nicht als Aufforderung zu verstehen, am gleichen Ort zu bleiben, ganz im Gegenteil: es geht um den Spot als Gleichzeitigkeit des ständigen In- und Auseinanders, des ständigen Durcheinanders von Dekonstruktion und Konstruktion, von Utopie und Konkretem, der Spot als Ort und Nicht-Ort gleichzeitig.

Und wenn im Gästebuch der Ausstellung die Bemerkung stand: „Das Chaos hier ist wirklich sehr schön, aber was ist, wenn es dann Wirklichkeit wird?“, dann wird zum einen die Sache wieder schön auseinanderdividiert, das Museum wieder zum Museum gemacht, zum andern ist es natürlich richtig: dass wir von der Sache angesprungen werden, dass es ein Angriff ist, gar keine Frage – und der ist nicht nur schön, aber immer auch schön und vor allem lustvoll. So wie Träume Angriffe sind, so wie Symptome Angriffe sind. Und wir wissen, wie schnell es dann vor allem darum geht, sie wieder zurecht zu rücken und es recht zu machen. Auch hier kommt es immer wieder aus einer anderen Richtung.

Was ich damit meine, könnte ich auch noch so ausdrücken. Es ist ja beinahe banal zu sagen, wie viel wir von unseren Analysandinnen und Patienten lernen –ist auch kein Geheimnis. Freud hat mit Irma’s Injektion ja geträumt, dass die Psychoanalyse auch ein Geschenk seiner Analysandinnen, seiner Hysterikerinnen an ihn gewesen ist. In diesem Sinn kommt mir seit einiger Zeit auch immer wieder die Frage auf, dass es doch komisch ist, dass die Patienten und Analysanden uns für das bezahlen – dass dieses Ausschweifende, von dem beide ergriffen werden, plötzlich so eindimensional wird. Ich will damit natürlich nicht ausschliessen, dass die Analysanden auch von uns viel haben, das ist sicher und hoffentlich auch so. Und natürlich ist es weiter so, dass wir von dem, was wir da machen, auch leben können müssen. Nichtsdestotrotz sind diese Verteilung und ihre Einschränkung so selbstverständlich und zwingend eigentlich nicht. Ebenso wenig wie sie es zwischen Auszubildenden und Ausbildenden, zwischen jüngeren und älteren Kolleginnen und Kollegen ist – die Ausbildung ist ja auch so eine Schnittstelle, nicht nur inhaltlich, sondern auch formal, die psychoanalytischen Gruppierungen und Gesellschaften ebenso. Da ist noch viel mehr im Spiel.

Solche Verteilungen sind, so glaube ich, dem, was wir machen, nicht sehr angemessen und ehrlich gesagt auch nicht sehr förderlich. Die Verhältnisse sind offener und vielfältiger, vielseitiger, vielschichtiger, man kann sich in ihnen ebenso verlieren, wie man von ihnen gefesselt sein kann, weil sie so entfesselnd sind. Das ist das, was mich an diesen Schnittstellen fasziniert, die tatsächlich solche im Plural sind.

Mit dem Gefesselt-Sein komm’ ich nochmals auf unsere Analysandin vom Anfang zurück. Sie liebt es zu fesseln. Das ist ihre bevorzugte sexuelle Praktik. So war sie neulich auf einem Bondage-Wochenende – ich weiss nicht, ob man nicht besser sagen müsste: Bondage-Camp – und kam ganz begeistert davon zurück. Gefesselte Körper – diese Pakete, kunstvoll verschnürt – seien schon ein wunderschöner Anblick. So ganz gefesselt ist sie aber noch nicht. Never Give Up the Spot, kann man da nur sagen: von Bondage zu Bond.